この花の名前を知らなくても、見たことのない人はほとんどいないでしょう。東南アジアの料理やトロピカルな雰囲気のドリンクなどに載っているあの花、デンファレです。

デンファレという花の名前

「デンファレ」という呼称はニックネームで、本名はデンドロビウム・ファレノプシス (Dendrobium phalaenopsis)。デンドロビウムとは、ギリシャ語の「dendron(木)」と「bios(生命)」に由来していて、木の上で生活する着生植物であることを示し、phalaenopsis(ファレノプシス)はギリシャ語で「蛾に似た」という意味。名前を見ただけで、この植物が樹木や岩盤などに根を這わせて成長する着生植物であること、また花は蛾や蝶に似た姿であることがわかるというわけです。1876年にこの花を見つけたオーストラリアの植物学者が命名しました。

フルネームで呼ぶには長すぎるので、「デンファレ」と省略された名前が定着しています。デンファレとは、木村拓也さんを“キムタク”と呼ぶのと似た感覚でしょうか。

原産地はオーストラリア北部やニューギニアなど。いずれも熱帯モンスーン気候で、1年を通して気温も湿度も高い地域です。

日本国内における流通は周年安定しています。市場流通のうち95%ほどは輸入で、うち80%くらいはタイ王国から、そのほかマレーシアやシンガポールなどからも輸入されます。とはいえ、品質で圧倒するのはなんといっても国産です。シェアは全体の5~6%ですが、沖縄から出荷される透き通るような純白のデンファレは、最高級品とされ、婚礼などに使われます。草丈も長く、花弁は肉厚な上、でんぷん質で覆われキラキラと輝いていますので、目にしたときはぜひご覧いただければと思います。

花業界のレジェンドといえば?

さて、現在国内の切り花流通のうち3割ほどを占める輸入品ですが、何を隠そう輸入切り花の第1号はデンファレでした。商業的にデンファレの輸入が始まったのは1970年代前半。当時、はやっていた熱帯魚をタイ王国から輸入していた企業が、ビジネスの拡大のためにデンファレに目をつけ、日本に紹介したのがきっかけです。

1970年代といえば日本では高度経済成長期。旺盛な経済成長を背景に、日本人のライフスタイルは欧米化が加速、それに伴い洋花の需要も急速に拡大し1970年代後半にはデンファレの輸入が本格的になっていきました。これから所得が上がり、世界のトップレベルまで経済発展を遂げようとする黎明期の日本にあって、デンファレは花業界にとって明るい未来を予見させる一つの光明ともいえる存在だったのです。

最初に日本にやってきた品種はマダム・ポンパドール。濃い紫色の品種です。現役フラワーデザイナーさんの中にはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ご存知なくても、インターネットで検索すると、その姿を見ることができます。日本の市場では目新しく、瞬く間に人気となりました。市場取引では、1箱20本入りで2,500~3,000円だったとの記録が残っています。単純計算で1本150円ほどになりますので、現在のデンファレの卸値の2~3倍、さらに当時の物価を考慮すればかなりの高値ではあります。しかし、そもそも洋ラン切り花は高級なものでしたから、その中でもデンファレは手ごろ価格だったといえるでしょう。

品目内シェア1位40年以上! デンファレ「ソニア」

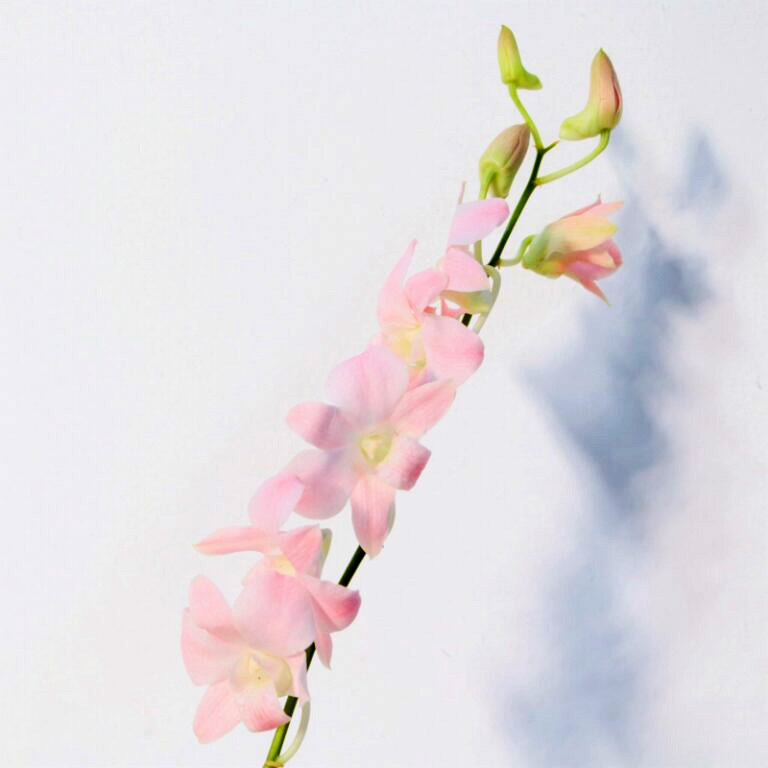

当初注目を集めたマダム・ポンパドールは欧州では人気でしたが、色が濃すぎたためか日本のマーケットでは定着せず、いつしか姿を消していきました。1980年代初頭、マダム・ポンパドールに代わって台頭してきたのが「ソニア」です。誰もが知るあのデンファレです。タイ王国で育成されました。ピンクと白の複色の洋ラン切り花で大変珍しかったこと、洋花らしい雰囲気をもちあわせていること、1本にたくさんの花がついて華やかなこと、また生産性が良いことなどが相まって、デンファレの代名詞ともいえる存在になっていきました。

そのソニアは、誕生から40年以上経過する現在においてもなお、デンファレの中で45%超という圧倒的なシェアを誇ります。デンファレは約80品種ほど流通しますが、2番目に多いビッグホワイトから10番目のサナンホワイトまで、すべての数量を足し上げてもなお、ソニアには及びません(2024年度大田花き)。そのくらい圧倒的なのです。

1980年代以降、新品種が数多く誕生しましたが、なかなかソニアを超える品種は生まれておらず、いまだに絶対的エースとして君臨しています。

驚くべきはシェアばかりではありません。その商品寿命も然りです。40年以上もその品目の中で不動の一位を保っている。切り花全体を見渡しても、品目の中で40年以上も長い間、品目内シェア1位を保っている品種はほかに見当たりません。まさに昭和からトップを走り続ける切り花業界のレジェンドこそ、デンファレのソニアなのです。

デンファレ愛され続ける理由

現在でもなお人気が廃れず、多くの人に愛される花であり続ける理由のひとつは、一年中潤沢に流通していて、いつでもほしいときに欲しい量が供給されているからといえるでしょう。デンファレは洋ラン切り花の中で圧倒的に流通量が多い商品群で、オンシジウムよりも、モカラ、アランダよりも、シンビジウムよりも多いのです。これはタイ王国からの輸入のお陰。輸入なしに、デンファレはこれほど気軽に楽しめる花にはなりえなかったでしょう。

なぜタイ王国でそんなに多くのデンファレを生産できるのでしょうか。例えば首都のバンコクでは、年間平均気温は約29℃ほど、高温多湿な熱帯モンスーン気候。デンファレの原産地の気候に近いため、効率良く生産ができるのです。また、デンファレは先述の通り着生ラン。土に植えて栽培するのではなく、ココナツの実の繊維などを培地にして、根を這わせて栽培します。つまり、連作障害の心配がないのも毎年潤沢に出荷できる理由のひとつといえるでしょう。

また、デンファレの栽培適地において、ハウスなどの施設を使わず露地で栽培していることがリーズナブルにマーケットに供給できる理由の一つです。露地栽培といっても、直射日光は強すぎて、花や葉が焼けてしまうので、直射日光を避けるために寒冷紗(カンレイシャ)と呼ばれる薄い遮光カーテンの下で栽培しています。 ランは日本では本来生産コストのかかる高級品ですが、このように適地適作で環境負荷をかけずに持続可能な生産を続けることによって、デンファレはランでありながら、私たちにとってとても親しみのある花となっているのです。

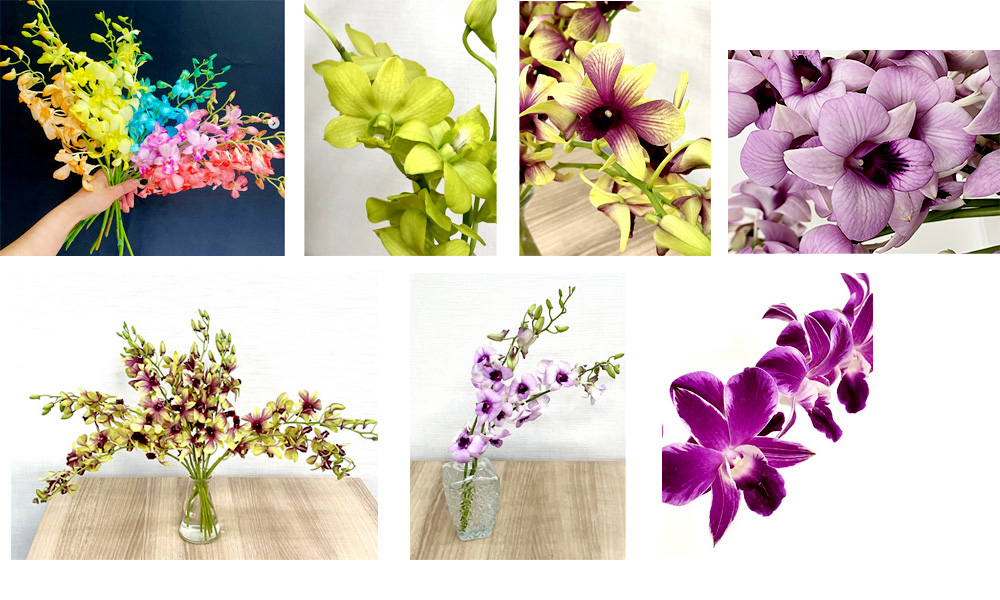

品種の豊富なデンファレをデザインに

デンファレに対する見方が少し変わってきたでしょうか。 昭和期は、デンファレとカスミソウの組み合わせといえば鉄板デザインでした。昭和を知っている方にとってはオールドファッションのイメージがあるかもしれませんが、昭和レトロのデザインが見直されている今、デンファレとカスミソウの組み合わせもまた受け入れられることもあるのではないでしょうか。同じ組み合わせよりも、少しアレンジを加えて染めたカスミソウなどを使えば、それほど古めかしく感じないかもしれません。デンファレの品種も豊富で、グリーンや淡いアプリコットカラー、細弁、もしくは染めのデンファレも流通しています。ぜひ、皆さんの作品に効果的に取り入れていただければと思います。

[デンファレのさまざまな品種]

文責 株式会社 大田花き花の生活研究所 内藤 育子

写真提供 株式会社大田花き / 株式会社 大田花き花の生活研究所

お問い合わせはこちらから