春が待ち遠しいこの時期、ミモザサラダにミモザパスタ、ミモザのカクテルなど飲食業界でも、黄色い花ミモザになぞらえたメニューが提供されますが、花業界でもミモザが人気上昇中です。

この時期に日本国内でミモザが盛んに使われるようになったのは、イタリアのミモザ贈りの文化に倣ったことが発端のように思います。イタリアでは、1946年に女性の参政権が認められたことをきっかけに、国連で制定された3月8日国際女性デー(「女性の日」)のシンボルにミモザを選びました。以来、愛する女性や日頃お世話になっている周りの女性にミモザを贈る習慣が定着したようです。

ミモザを愛でるのはイタリアだけではない

ミモザの原産地でもあるオーストラリアでは、毎年9月1日をワトルの日(Wattle Day)として、ミモザで春の始まりをお祝いします。ワトルとはオーストラリア原産のアカシア科の樹木の総称です。つまりワトルの日はミモザの日のようなものですね。オーストラリアでは、ワトルの中でもゴールデンワトル(Acacia pycnantha)を国花としています。また、オーストラリアの国章にもデザインされています。ゴールデンワトルは細葉で、香りのよい大きめの黄色(ゴールデンだけに金色と表現した方が適切かもしれませんが)の花をつけます。ただ、ワトルの日に使われるのはゴールデンワトルに限らず多種のワトルが使われ、それらを身に付けて春の到来を祝うのです。

イタリアとオーストラリアだけでもありません。実は、ミモザアカシアは人と古く密接な接点を持っています。

例えば、古代ユダヤ人にとって、ミモザアカシアは「シッタ」と呼ばれる聖木でした。「契約の箱」(十戒が刻まれた石板を収めた箱)や幕屋(簡易礼拝所)を作る際は、必ずアカシアが使われたといいます。材質が軽く、防湿性に優れていたからなのだとか。紀元前1900年ころのバビロニアでは、女神イシュタルのご神木とされ、生命力の象徴とされました。古代エジプトでは、アカシアの木は生と死の両方に関連付けられていました。エジプト人は、アカシアの木が乾燥して過酷な条件でも尚繁栄するため、それを復活と不死の象徴とみなしました。アカシアの木を使って神聖な建造物を建設する一方で、死者はアカシアの枝と一緒に埋葬されることがよくありました。

アカシアの名は、初期のキリスト教のテキストにも登場し、ノアの箱舟の船材にもこのミモザアカシアが使われたという説があるくらいですから、古代より神聖視されながら人々と密接なかかわりを持っていた樹木といえます。

また、樹木の生長が早いため、アメリカ開拓時代には家づくりにも利用されたのだとか。ミモザアカシアは私たちが思う以上に、世界各地で重宝されてきたことがわかります。

日本へ渡来したのは明治時代末期。以来、温暖な地域の街路樹や庭木として親しまれてきました。切枝としても以前からありましたが、流通量が増えたのは2000年を過ぎたころからでしょうか。このころからイタリアのミモザの日に倣いミモザのプロモーションを始め、徐々に認知が広まっていったように思います。大田花きでも2月には「ミモザ市」を開催していました。

ミモザは本来のミモザじゃない?

冒頭よりミモザと呼んでいますが、本来ミモザ(mimosa)とは、「マメ科オジギソウ属」の総称です。それを、イギリスで南フランスから輸入されるフサアカシア(マメ科アカシア属)をオジギソウ属の花と間違えて‟mimosa”と呼んだことから、アカシア属の植物をミモザと呼ぶようになったようです。つまり、誤用がそのまま定着して、フサアカシア、ひいては、黄色い花をつけるアカシア属全般をミモザと呼ぶようになりました。アカシア属の花にとっては「ミモザ」はニックネームのようなものですね。本来のミモザと混乱しないように、アカシアをつけてミモザアカシアと呼ぶこともあります。

習慣としてミモザと呼ばれるので、ここでも以降はミモザとさせていただきます。

★ミモザアカシア基本情報

分類:マメ科アカシア属

学名:Acacia

原産地:オーストラリアやアフリカなど南半球の熱帯~亜熱帯地域

オーストラリアにはマメ科アカシア属の植物が1,000種類以上自生します。

★ちなみに石原裕次郎世代のみなさまへ♡

石原裕次郎さんの名曲『想い出はアカシア』では、歌詞に「白い花」とあります。ミモザアカシアは黄色い花なのに、なぜ「白い花」と歌われているのでしょうか。

実は、この歌に登場するアカシアは、「ニセアカシア」(マメ科ハリエンジュ属)のことと思われます。大変紛らわしいのですが、整理しますと以下の通りです。

◇ニセアカシア マメ科ハリエンジュ属(学名:Robinia) 北米原産(主に白い花)

よく公園で見かけることがありますが、裕次郎さんの歌詞に出てくる「想い出はアカシア、二人の白い花」はこの花を歌っているものと思われます。1873年オーストリアのウィーンで開催された万国博覧会に派遣された津田仙(農学の先駆者で津田梅子の父)が日本に伝えました。津田仙が持ち帰ったニセアカシアの種子は1875年に大手町に植えられ、これが東京初の街路樹となりました。また、“アカシアのはちみつ”といえば、ニセアカシアを蜜源としています。

◇ミモザ マメ科オジギソウ属(学名:Mimosa) 南米原産(ピンク色の花)

江戸時代後期にオランダ船によって日本に持ち込まれたといわれます。

◇ミモザアカシア マメ科アカシア属(学名:Acacia) オーストラリア原産(黄色い花)

さて、今回は黄色い花をつけるミモザアカシアにフォーカスします。市場に流通するアカシアは何種類かあり、代表的なところは以下の通りです。

●銀葉(ギンヨウ)アカシア Acacia baileyana(ベイリアナ)

複葉は灰緑色。花は鮮黄色で花序は球状。Beileyana(ベイリアナ)はオーストラリアの人名から。日本への渡来は1912(明治45)年。

●ミモザアカシア Acacia decurrens(デクレンス)

一般的にミモザとして知られる品種。decurrensは「下に向く」の意味。無毛の小葉から成り、花は明黄色で花序は球状。ブラックワトルの異名を持ちます。自生地では花は食用に使われ、原住民は乾燥させた樹皮を煎じて、下痢止めに使ったという記録があります。欧州へ渡ったのは1790年で、日本への渡来は1868(明治初)年。

●フサアカシア(ハナアカシアとも) Acacia dealbata(デアルバータ)

decurrens(デクレンス)の変種でdealbata(デアルバータ)は「白くなった」の意味。英名ではシルバーワトルと呼ばれます。輸入品でみかけるミランドール(mirandol)はこれに当たります。欧州へ紹介されたのは1820年で、日本への渡来は1868(明治初)年。

ミモザアカシアもフサアカシアも、確かに葉がネムノキによく似ていて、ネムノキ(Mimosa)と間違えたのももっともかもしれません。

●パールアカシア(真珠葉アカシア、ムクゲアカシアとも)Acacia podalyriifolia(ポダリリイフォリア)

葉や茎に銀白色の毛があり粉白を被ります。花は黄金色で芳香がある。日本への渡来は明治末年。

●三角葉アカシアAcacia cultriformis(クルトリフォルミス)

cultriformis(クルトリフォルミス)は「小刀形の」の意味で、ナイフ・リーフ・ワトルの英名を持ちます。葉は銀白色で三角形、枝に垂直につきます。花は明黄色で花序は球状。日本への渡来は1887(明治20)年。

ミモザの人気

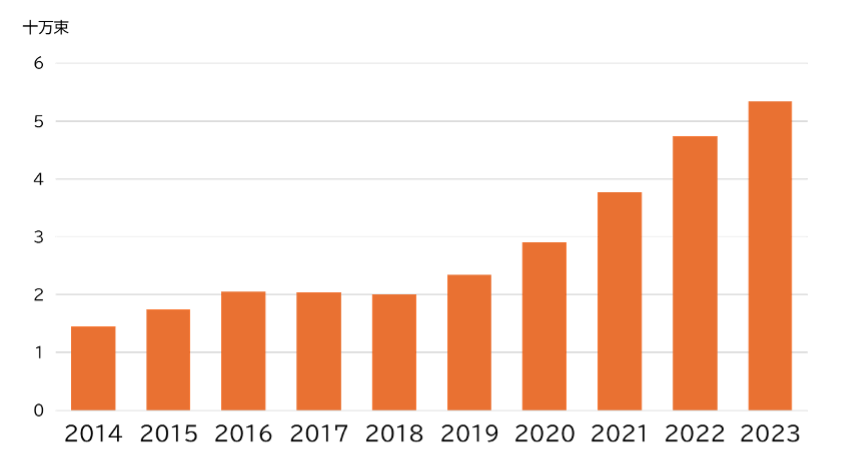

ここでは、上記の品種をまとめて仮にミモザと呼ばせていただきますが、そんなミモザはマーケットでも人気商品の一つです。国内の切り花出荷量は減少傾向の中、ミモザアカシアはこの10年右肩上がりに取引量が伸びています。次のグラフは東京都中央卸売市場5市場すべてを合算したアカシアの取扱量推移です。

【「アカシア」の切枝数量推移】東京都中央卸売市場統計データを基に作成

グラフが示すように、直近の10年で数量は3.7倍、金額にして5倍ほどに伸びています。主な生産地は千葉県、静岡県、和歌山県、茨城県などの太平洋側の日照量が多く温暖な地域です。輸入もあります。オーストラリアやイタリアなどから輸入されますが、近年は中国やアメリカ、コロンビアなどからも届きます。

人気の理由は、黄色く小さなポンポンが房状に付いた花が愛らしいからでしょう。ほかに似たようなフォルムの花もなかなかないように思います。いくつか似た花姿の品目も思い浮かびますが、いずれもミモザの代品とまでいきません。

また、ミモザの明るい黄色は光を象徴し、春の到来を知らせる幸せのメッセンジャーだからかもしれません。寒くて日照量の少ない冬には、幸せホルモンともいわれるセロトニンが不足しがちといわれます。そんな冬に私たちは無意識のうちにミモザを求め、本格的な春を待ちわびているのではないでしょうか。そこに相まって増産に成功したために、人気の歯車が大きくなっていったように思います。

ミモザは春の到来を祝うアイテムとして、今後日本人にとっても桜と並び、春を象徴するアイテムになりそうな予感がします。

ある日の夕方、山手線でカバンを持たない女性がドア付近に立ち、なにやら本を読んでいました。紺色のチェスターコートを着た彼女の胸ポケットには、ミモザアカシアが挿してありました。なんて粋な人。皆さまも身に付けたり、飾ったり、ぜひ様々な形でミモザをお楽しみいただければと思います。

写真・文責 株式会社 大田花き花の生活研究所 内藤 育子

参考文献

『花の王国』荒俣宏、平凡社

『日本花名鑑』アポック社

『最新園芸大事典』誠文堂新光社

『花ことば -花と象徴のフォークロア』(平凡社)

お問い合わせはこちらから